Клара НОВИКОВА: «Вдовой я себя не называю, ни от чего не зарекаюсь... Иногда в зеркало на себя смотрю и думаю: да, еще вполне могла бы...»

(Продолжение. Начало в № 28, в № 29, в № 30)

«Первое, что, выходя из наркоза, Юра сказал: «Как ты думаешь, кто сегодня ко мне приходил?». — «Кто?». — «Гитлер и Сталин»

— Почти восемь лет назад Юрий Зерчанинов скончался...

— Ушел — слов «скончался», «умер» я не люблю...

— Ушел... Это неожиданностью для вас стало, шок вызвало? Первую свою реакцию на трагическое известие вы помните?

— Юра болел, но я столько раз его из всего вытягивала, что мне казалось: он и тут в себе силы найдет, не может такого быть, чтобы мы не справились. У него очень тяжелая операция на сердце была: четыре шунта и клапан — это сложно. Оперироваться он только в Москве хотел: сам с хирургами ходил, знакомился — такого, который ему понравится, отбирал, и операцию эту прошел, хотя целый день потом проспал. Юра долго из наркоза выходил, ему непросто было, а я должна была гастролировать, надо было деньги на все заработать, на все! Чтобы ночью без присмотра его не оставлять, рядом с ним каких-то доцентов держала — все ради того, чтобы на ноги Юру поставить.

Первое, что он, выходя из наркоза, сказал: «Как ты думаешь, кто сегодня ко мне приходил?». — «Кто?» — я спросила. «Гитлер и Сталин, они оба здесь были».

В общем, мы его оттуда вытаскивали, вытаскивали — и вытащили, он уже стал в теннис играть. Ну как? Мячом о стеночку бил, и мы с Машей не поняли, что с ним происходит. Никто из врачей внимание наше не обратил на то, какие последствия могут быть, не предупредил, что после операции он пожизненно должен то-то и то-то делать — лекарства пить, к врачам приходить, а Юра всегда бодрился: швы затянулись — здоров! Мириться с тем, что отныне ему нужно пожизненно то или пожизненно это, он не хотел.

— И лекарства не принимал?

— Принимал, раздражаясь. Его стало знобить, мы решили, что он простудился... Я на гастроли уехала, Юра звонит: «Слушай, тут у меня какой-то фурункул выскочил». — «Где?». — «Ну там, рядом, — я к доктору пошел и его вырезал». Он действительно к врачу, о-о-очень известному в Москве обратился, и тот, всю эту историю зная, фурункул убрал. Потом второй появился, у него сепсис начался, а мы не понимали, что это заражение крови, и когда разобрались, процесс уже необратим был. Ни один врач в больницу его брать не хотел, ни один! — потому что никто не хотел смерть на себя вешать... Леонид Михайлович Рошаль — я в отчаянии ему позвонила: «Леня!» — все устроил: Юру в Боткинскую, в так называемый корпус мэра Москвы, положили. В общем, история длинная...

После операции Юрка никак из наркоза не выходил. Я с ума сходила, но доктора успокаивали: так бывает, а в это время на Дальнем Востоке театральный фестиваль открывается, в рамках которого гастроли антрепризного спектакля с моим участием «Поздняя любовь» давно запланированы, причем декорации уже отвезены, а это безумных денег стоит. Спрашиваю врачей: «Как быть?». Они: «Езжайте и не волнуйтесь — все, что надо, мы сделаем...». Договариваюсь, что к Юре будут Маша и его двоюродная сестра Наташа приходить, и на открытие фестиваля улетаю, оттуда постоянно дочке звоню, узнаю, как папа...

Мы к открытию фестиваля готовились, я оделась, в вечернем платье стою, и вдруг по телефону звонок: «Это Мария Юрьевна?». — «Нет», — отвечаю. «А кто?». — «Клара Борисовна». — «А вы Юрию Леонидовичу кем приходитесь?». — «Женой». — «Хочу выразить вам соболезнование, 10 минут назад вашего мужа не стало». У меня трубка из рук выпала и разбилась вдребезги. Потом мне ее какой-то фигней заклеили — до сих пор отказаться от этого телефона не могу... Дальше, помню, Леня и Аня Каневские, Виторганы в гримерку ко мне прибежали — да вообще все там собрались.

Из интервью журналу «Караван историй».

«Я сказала: «Юры не стало, на сцену не пойду». Не пошла, а на следующий день спектакль. Декорации на месте, актеры, мои партнеры, приехали, все билеты проданы — что делать? И еще в голове мысль все время свербит: «Если бы я все бросила, Юрка меня не понял бы, наверняка сказал бы: «Дура, ты чего приперлась, с ума сошла?!». И действительно, какой смысл мне сейчас срываться? Если бы своим возвращением я смогла Юру поднять, а так...

И я осталась. Всем оттуда руководила: что купить, как одеть, где отпевать... Потом спектакль играла. Когда спектакль закончился, зал молча встал, долго аплодировали».

Наутро я в Москву улетела, мы прощание устроили, очень много народу пришло. Отпевал Юру — а он крещеный человек — в московском храме отец Александр Борисов, и все говорили: «Боже, какой потрясающий священник!». Посидели, помянули... Мы так с Петей Фоменко шутили! — наверное, Юре понравилось бы, и все смешные ситуации вспоминали, рассказывали, каким он был... Как-то очень светло было, а ночью я улетела, то есть отработала, спектакль сыграла — и сразу в Москву, простилась — во Владивосток улетела. Из аэропорта милицейская машина прямо на сцену меня привезла, а я в такой прострации была, что ничего не понимала и поверить в произошедшее никак не могла. Главным для меня было одно: если откажусь, Юрка не поймет...

Вышла на сцену, зрительный зал был набит битком и почему-то уже знал, что случилось... Это что-то неописуемое было. Не аплодисменты, не овации — люди на одной волне со мной были, а у меня еще текст там такой: «Мы прожили с мужем 25 лет, моя жизнь была сплошным погожим днем без единого облачка, и вдруг его не стало. Я почувствовала себя одинокой, несчастной, но ту жизнь, которую я с ним прожила, готова пожелать любой женщине».

Все наложилось, и зал так реагировал — просто какое-то очищение у людей происходило. Потом кто-то мне говорил: «Ваш поступок — настоящий актерский подвиг». Какая глупость! При чем тут подвиг? Я просто не могла спектакль не сыграть, потому что отчет себе отдавала: за мои проблемы расплачиваться публика не должна... Вот рассказываю — и даже не верится, что столько времени уже прошло, кажется, это только вчера было.

«Я ухожу!» — пугал он меня. «Уходи!» — я кричала»

— ...Знаешь, в семейной жизни все бывает: ссоры, скандалы, недоверие... Куда же без этого? — а теперь я понимаю, что рядом очень большой друг был — локоть, спина: пусть и нервный, издерганный, как все в наше время. Мы могли Новый год встречать, и за пять минут до боя курантов я говорила: «Юра, ну что здесь твои брюки делают? Почему ты еще не готов? Поторопись, пожалуйста», а сама с концерта, эти тарелки на стол мечу. «Что с елкой? Ты фонарики забыл»... Атмосфера накалялась, и взрыв следовал: «Ты скандалистка, ты кухонная скандалистка, я сейчас уйду». — «Ну и иди!». — «Я ухожу!» — пугал он меня. «Уходи!» — я кричала. Он дверь открывал: «Ну что мне, уйти?» — и никуда, конечно, не уходил.

Или я ему говорила: «Брюки, вот они — почему ты их не убираешь?». Он спрашивал раздраженно: «Убрать?», и в ответ на мое: «Убери!» — окно открывал и брюки куда-то в кусты вышвыривал: потом тихонько за ними бежал, а я вдогонку подтрунивала: «Бомжи спасибо тебе скажут». Какая-то ирония была, игра, а теперь все!..

Жизнь замечательна тем, что потом все без всякого зла вспоминается — ты ее со всем хорошим и плохим принимаешь... Юра такой был...

— ...многообразный в своих проявлениях — сегодня вам его не хватает?

— Не хватает. Просто потому, что никто не спросит: «Мам, ты как?», «Рыжуль, а что у тебя завтра?». Или там: «Рыжуль, ты где?». — «Юра, я тебе говорила, что в Киев лечу». — «А когда ты это мне говорила?». — «Юра, ты с ума сошел? Я в Киеве». — «А скоро назад собираешься?». — «Ну я же предупредила, что на два дня еду». Пусть так, но он звонил, а сегодня никто не спросит, куда я собираюсь, и мне некому сказать: «Я улетела» — или: «Я прилетела», вот в этом для меня одиночество и заключается.

Ты можешь одна в комнате быть, можешь сама с собой разговаривать, в конце концов, ты на сцену выходишь, но для меня важно, когда я в самолет села и он уже на взлетную полосу выруливает, позвонить и сказать: «Я улетаю». И после приземления никто меня не спросит: «Как ты долетела? — вот это тяжело.

Из интервью журналу «Караван историй».

«В жизни моей очень много переживаний было, испытаний, трагедий, я часто в ситуациях, что называется, на грани, оказывалась, но... Из всего, даже самого трагичного, только смешное почему-то вспоминается — с годами все больше... Возможно, это спасение, психологический щит, а может, просто особенность моего существа: точно такая, как у теток, которых играю, — грустных и веселых одновременно. А действительно, чем, как не смехом, нам от страданий, горя и слез защищаться? Мне кажется, во все времена выжить только одно чувство помогает — юмора, без юмора человек — калека...

Когда Юру мы провожали и потом, когда на годовщины его собирались, наша дочка Маша мне говорила: «Ты даже из прощания можешь праздник устроить!». Да, могу, мне хотелось атмосферу создать, в которой людям не страшно было бы. У нас все шутили, всякие смешные истории о Юрке вспоминали, рассказывали, каким неисправимым балагуром, шутником и дураковаляльщиком он был, а что мне остается? С головой в свои переживания уходить? Не дай бог никому испытывать то, что во мне глубоко спрятано! Главное — у меня ощущение есть, что Юрка жив».

«Почему ты женат? Ну, раз уж так, пришел бы на эту встречу с молодым человеком,

которого бы мне предложил... Они же меня боятся, мужчины, они думают, что у меня запросы высокие...»

— Вы молодая красивая женщина — вы сегодня одна или кто-то в вашей жизни все-таки есть?

— Почему ты женат? Ну вот почему ты женат? Ну, раз уж так, пришел бы на эту встречу с молодым человеком, которого бы мне предложил... Они же меня боятся, мужчины, они думают, что у меня запросы высокие... (Грустно). На самом деле, никого Юриного уровня уже не будет, а на меньшее я не согласна.

Знаешь, как в таких случаях конферансье и режиссер Левка Шимелов говорил? Приходя к нему на репетиции, я какие-то женские тапочки видела, женский халатик, только что снятый, еще не остывший, висел... «Лев, — спрашивала, — у тебя кто-то был? Ты что, с ней расстался?», а он невозмутимо отвечал: «Ну да, выгнал». — «Почему?». — «Утром же о чем-то разговаривать надо». Понимаешь? Жизнь, когда секс и какие-то атрибуты ухаживания заканчиваются, во что-то другое переходит — в необходимость говорить, делиться, спектакль смотреть, вместе его обсуждать, свое мнение иметь, книжку прочитать и человеку, которому интересно, что я думаю, об этом сказать. Им неинтересно, поэтому такого я не найду, да и не ищу, такого пока не встретила...

Мне тут недавно Наташа Селезнева — мы в Германию летели — говорит: «Я тебя с мужиком одним познакомлю — он потрясающий! Профессор МГИМО, понимаешь? Вдовец (это чтобы я не волновалась). Трое детей, все за границей...

— ...класс!..

— ...и целуется та-а-ак!». — «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю. «Я тебе говорю. Красавец! Левка твой в МГИМО поступать будет? Обязательно, так если у тебя этот профессор будет, он поступит». Все распределила, а я никогда не забуду, как в таких случаях квартирная хозяйка моя отвечала. Когда у своей замечательной Марии Исааковны я жила — ей, наверное, столько лет, сколько мне теперь, было, и как раз в тот период за ней какой-то импозантный дяденька ухаживал — ученый. Я у нее допытывалась: «Мария Исааковна, вас такой прекрасный мужчина обхаживает — почему же вы замуж за него не идете?», на что она возмущенно отвечала: «Зачем? Чужие губашки стигать?!». — «Да, но если вы станете вместе жить, рубашки чужими не будут?». — «Но и своими они уже никогда не станут», — морщилась она... Когда я все это Наташе пересказала, она без тени юмора ответила: «Зачем стирать? — сегодня прачечных полно».

Из интервью журналу «Караван историй».

«Когда мне одиноко или что-то не клеится, сама себя за уши вытягиваю... Дел всяких полно: концерты, антреприза, радиоспектакль с Леней Каневским на диск записали, а когда вдруг свободной оказываюсь, немедленно себе занятия придумываю — все время где-то бываю. Приглашая куда-то, обычно меня спрашивают: «С кем вы будете?». Категорично отвечаю: «Буду одна». Иногда друзья деликатно интересуются: «Не хочешь свое одиночество скрасить попробовать?». Нет, не хочу, и даже об этом не подумываю, однако не исключаю, что и у меня вдруг какое-то великое чувство возникнет. Я, например, уверена в том, что Джульеттой возможно и в 80 лет быть, потому что и в этом возрасте можно то же самое, что в 15, испытывать. Годами эмоции не регламентируются, и я точно знаю: девочки в нас никуда не деваются. Да, данность есть: опыт, мудрость, взрослые взгляды на жизнь, но внутри все равно в каждой из нас все та же прежняя, ранимая девочка остается, просто нам, взрослым, умудренным опытом женщинам, признать это стыдно. У меня даже песня на эту тему есть: «Напрасно осенние чувства мы прячем подчас, мы так же готовы к осенним безумствам...».

— Вам себя жалко?

— Иногда да. Ну а кто еще пожалеет? Иногда не то что жалко... Очень быстро время проходит — я это чувствую, когда на окружающих смотрю. Мне никогда не хочется про женщину «старушка» сказать — ну разве что она совсем уже в преклонных летах... Есть потрясающей красоты женщины — это от возраста не зависит. С годами в человеке проявляется то, что он и как прожил: вот я на маму Володи Винокура смотрю — ну красавица...

— ...да, старушкой ее не назовешь...

— ...и говорит так, что заслушаешься, с юмором. Позавчера день рождения одной моей приятельницы отмечали, так ее мама, которой 97 лет исполнилось, военврач, анекдоты с матом травит, за крепким словцом дело не станет, ироничная — при этом ничего не видит, ничего не слышит, что восхищение его вызывать не мешает.

Наверное, они тоже человека не встретили — и та вдова, и эта, но я себя вдовой не называю, той жизнью, которая у меня есть, живу, ни от чего не зарекаюсь и, что может случиться, не знаю. Иногда в зеркало на себя смотрю и думаю: да, еще вполне могла бы... Хм, но, если честно, одно место есть на земле, сценой оно называется, где я судьбу своей героини проживаю, где мне ничего не стыдно. Вот там происходит то, что могло бы в постели произойти, за столом, а рядом человека иметь, от которого избавиться хочется, и грызться, потому что он так и не стал твоим, не хочу. Вот есть моя сцена, есть дочь, ее дети...

Из книги Клары Новиковой «Моя история».

«Я еще в Киеве работала, когда мне с киностудии позвонили, фильм предложили озвучить. Режиссер меня никогда не видел — лишь по радио слышал, я тоже с ним никогда не пересекалась. Договорились у станции метро «Днепр» встретиться — он сказал, что в кожаном пальто и с газетой в руках будет.

Бегу с репетиции, булку жую. Боже мой, а у какого же киоска мы условились — у табачного или газетного? Вижу — мужчина в кожаном пальто, с газетой в руках стоит. Подхожу:

— Привет.

Он:

— Привет.

Я:

— Есть хочу.

Он:

— Я покормлю.

— Ну что ж, пошли, — говорю.

Идем, и он меня спрашивает:

— Простите, а сколько вы стоите?

— Девять 50, — отвечаю.

Долгая пауза. Наконец, спрашивает:

— А почему 50?

— Так Министерство культуры назначило.

Всматриваюсь в него и начинаю понимать, что в жуткую историю влипаю.

— Простите, я, наверное, обозналась.

И бежать, а он за мной — цена-то подходящая...».

«Детей целовать надо, баловать — и мальчиков, и девочек. Я, может, поздно это поняла — Маша мною недоцелованна»

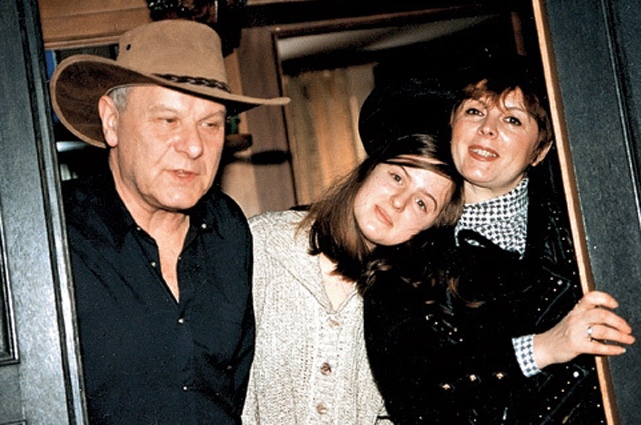

— Дочь Маша — близкий вам человек?

— Характер у нее чудовищный, Юрин — абсолютно, но мы с ней, когда в волну попадаем, на одном языке разговариваем. Маше так интересно, что я говорю, она с таким вниманием меня слушает — ей мое мнение далеко не безразлично, но трое детей... Ты знаешь, что ей муж в день ее рождения подарил?

— Четвертого...

— Нет (смеется), это вчера я неожиданно у нее спросила: «Маша, вы так загадочно с Борей подмигивали, когда я у вас была...». — «Не волнуйся, мама, я не беременна». Вдруг, думаю, тайна какая-то — нет, просто он ей в день рождения тележку такую преподнес, в которой старушки продукты возят, чтобы не тяжело было. Заботливый...

— Всю жизнь вы то на гастролях, то на съемках... Когда-то, это давно было, вы мне признались, что переживаете, потому что дочь без вас растет. Сегодня она обиды по этому поводу вам высказывает?

— Никогда не высказывала... Смотри, чтобы это твоей какой-то проблемой не стало, потому что ты вечно занят... А может, пронесет — ты дома живешь... Детей, в общем, целовать надо, баловать: и мальчиков, и девочек. Я, может, поздно это поняла — Маша мною недоцелованна, и исправить эту ситуацию мне с большим трудом удалось. Когда она в хорошем настроении, я прихожу и говорю: «Поцелуйчики!» — и мы целуемся. Такого никогда не было, понимаешь, а сейчас мы: чмок-чмок! Я малого зову: «Андрюша, целоваться будем?». Идет, а сам в руки смотрит: несу я что-то ему или нет. Видит, принесла, и щеку подставляет. Я: «Андрюша, а без подарков целоваться будешь?». Потом, уже уходя, его голосок слышу: «Сейчас Клара придет, опять целоваться заставит».

С Левкой мне в этом смысле проще, Анька выходить стала: видит меня — идет целуется... Их затискали, заласкали, а у меня просто физически такой возможности не было. Юра лишний раз дочку обнять, поцеловать не мог — ему казалось, что это неудобно... Ну папа! Спроси, что это такое? Я на гастролях, а он ей колготки, костюмчики какие-то надевает... В детском саду говорили, что Зерчанинова Маша всегда в рваных колготках ходит: новые в то время не купишь — дефицит, а меня, чтобы заштопать, не было.

— Глядя на вас, что у вас уже трое внуков не скажешь, а вы себя бабушкой ощущаете?

— Нет. Нет! Я старшому эсэмэску пишу: «Лева, ты будешь стричься, я заплатить приеду. Твоя баба», и он отвечает: «Баба!». Как хочешь, понимай: может, я его баба — они все Кларой меня называют, хотя я никогда их не заставляла: как хотите, так и зовите. Кто-то Леву какое-то время назад спросил: «Это твоя бабушка?». — «Это моя Клара», — ответил он.

— Замечательно...

— Так что я не против, чтобы... Физически я им бабушка, они — мои внуки, тем более их у меня трое.

«Иногда мне кажется, что Лолка с большим приветом»

— От этой, в общем-то, грустной темы к более нейтральной перейти предлагаю... На российской эстраде очень много ребят — выходцев из Киева, только звезд первого эшелона я больше 10 насчитал: Лолита, Саша Цекало, Наташа Королева, Таня Овсиенко, «Кролики»...

— Ты имеешь в виду не только разговорников, а вообще? Да, это правда...

— Люба Успенская...

— Да, Люба. Я, когда «Киевлянка, киевлянка, киевляночка...» Гарика Кричевского слышу, — почему-то ее всегда вспоминаю. Она здесь, на Крещатике, пела...

— ...в снесенном уже ресторане «Столичном». Так вот, спросить я хочу: почему так происходит? Почему именно киевляне такого успеха добились?

— Не потому что они киевляне — может, эта земля такая щедрая? Во-первых, все с чувством юмора: что Наташа Королева, что Лолита (про Цекалу не рассказываю), что «Кролики»... Понимаешь, на эстраду мы в разные годы пришли, а все одной крови, а во-вторых, здесь кузница кадров была — студия эстрадно-циркового искусства, и что бы о ней ни говорили, она марку держала... Кстати, в Москве тоже училище этого профиля есть, там на разговорном Хазанов учился, Фима Шифрин, Алик Писаренков, но таких эстрадных и цирковых номеров, таких вокалистов, как в Киеве, не было нигде... Понимаешь, здесь какое-то правильное воспитание было, у нас замечательные педагоги по актерскому мастерству работали. Сейчас тоже учат, но как-то уже не так...

И Потап с Настей, и Вакарчук — все с удивительным чувством юмора, чувством патриотизма какого-то не квасного. Да, не квасного, а Лолке только попадись — она своей убежденностью за пояс тебя запихает. Ничего себе: в эфир к Соловьеву вышла, на «ринге» с богословом Андреем Кураевым сразилась... Драйв сумасшедший! Иногда мне кажется, что Лолка с большим приветом...

— ...мне тоже...

— ...потому что она себя как женщину без комплексов позиционировала, но я ее очень люблю, очень, потому что неординарна и делает то, что никому другому не под силу. Она замечательный музыкант, а что касается эпатажа... Вот как угодно к ней относись, но цели она добивается. В платье с дыркой на попе или в чем-то другом, менее экстравагантном, ходить — твое дело. Артисты готовы делать все, что угодно, чтобы на себя внимание обратить, но у другой это не сработает: подумаешь, с распорехой на пятой точке вышла, — а про нее все скажут: это Лолита с дыркой на попе, и все ее знают...

— Еще один киевлянин Виталий Коротич мне говорил: «Киев все-таки удивительный город. Здесь столько талантов, столько прекрасных ребят, которые в любой точке земного шара себя находят, но ни по кому из них Киев не плачет, ни одному не кричит вдогонку: «Вернись, мы тебя любим!». Почему?

— Я тоже так эти слова услышать хотела, надеялась, что когда-нибудь меня в эстрадно-цирковое училище — или в академию, как оно теперь называется? — преподавать позовут. Думаю, мне есть что им сказать, но не зовут (собственно говоря, приговор себе подписываю — если позовут, не смогу отказаться).

Эх, взять бы однажды всех киевлян и сообща концерт сделать — почему никому такая идея в голову не придет? Это был бы концерт концертов! Есть кому сценарий написать — я о ребятах из «95-го квартала» говорю, список участников можно пополнять и пополнять, имена вспоминать и вспоминать...

Я вот была счастлива Коротича у тебя увидеть, почему-то сразу какое-то тепло к этому человеку, который в историю вошел, возникло, и ведь его тоже никто в Киев не звал.

— Никто...

— Не знаю, почему, — объяснить это невозможно. Может, потому, что мы сами сюда возвращаемся?

— Я прекрасное время помню — конец 80-х, разгар перестройки, все, наконец, разрешили... В сатире и юморе тогда невероятный подъем произошел, и в киевском Дворце спорта постоянно концерты шли — Жванецкий, Задорнов, Новикова, Шифрин, Карцев и Ильченко (еще живой): это торжество гласности было...

— А помнишь, полные залы на 10 тысяч мест — еще и стулья подставляли?

— Да, по нескольку концертов в день несколько дней подряд...

— А сегодня кто столько зрителей соберет? Боже мой, никто. Тогда живого слова, откровенного разговора без купюр хотелось, а сегодня экран перенасыщен...

— ...пустым...

— Пустым никогда ничего не бывает — значит, наше время этого требует...

— Согласитесь, народу дают то, что хотят дать...

— Нет, подожди, мы тоже в то время пришли, когда народ этого хотел. Люди тогда не так озабочены тем, что поесть, были, в какие-то дома приглашали... Кстати, я тот безумный вечер помню, когда нас Кашпировский позвал, и какие-то обыкновенные ребята, инженеры, в маленькие квартирки нас зазывали, что-то для нас готовили...

— Счастливое было время!..

— Потому что мы были на сколько лет моложе?

— Нет, не только поэтому — тогда людям, наконец-то, возможность действовать дали: ну, давайте! — многое им позволили...

— Ну и что? И сегодня сколько хочешь себе позволяй...

— Да, но сейчас же пошутить так, как раньше шутили, нельзя — правда? Цензура в России все равно есть...

— Со сцены — пожалуйста, но и тогда со сцены шутили — с экрана нет.

— Все равно... Горбачеву можно было с экрана хоть дулю показать — и ничего, а Путину сегодня попробуйте...

— Горбачеву можно было, да, и сегодня ему дулю показывают... Как только по его поводу не шутят, но и Медведева, уснувшего на открытии Олимпиады в Сочи, со всех сторон продемонстрировали...

«Данилко я обожаю, он замечательный парень и артист такой хороший... был! Публика его на этот наркотик — на Сердючку поющую — подсадила»

— Кто из нынешних юмористов — коллег по цеху вам нравится? Кого бы вы из сегодняшних молодых ребят выделили?

— На засыпку вопрос... Нет, лучше по-другому спросить: «На чей концерт, Клара, вы бы сегодня пришли?».

— На чей же?..

— К Жванецкому пошла бы, к Ромке Карцеву...

— К Хазанову...

— А он больше не артист.

— На театральный спектакль?

— Не хочу, неинтересно...

— Отношение к Хазанову-человеку цеховую солидарность перевешивает?

— Нет, не в отношении к нему дело — он сам себя так проявил.

— А как проявил, кстати?

— Он почему-то на коллег-разговорников очень надменно, заносчиво, свысока смотрит (лепрозорием их назвал. — Д. Г.). Считает, что жанра нет, юмора нет, все пошло — вот он из этого ушел, и все закончилось.

— Хазанов ведь классный актер, правда?

— Замечательный, но у него целый ряд людей был, которые ему писали...

— Хайт, Альтов, Измайлов, Шендерович...

— Шендерович, кстати, и сейчас мог бы... Вот не стало этих авторов, и где Хазанов? Не знаю, может, Гена к нашему жанру интерес потерял, поэтому в театр подался?

— К Винокуру пришли бы?

— У него я бываю, с Володей мы дружим....

— А к Петросяну?

— Под дулом пулемета...

— Станкового...

— Нет, не пошла бы, потому что... У меня же с Женей хорошие отношения...

— ...и человек он хороший...

— ...мило улыбается, но я не люблю... Как-то он так делает — и-и-и-и-и...

— К Шифрину?

— Тоже нет. Не потому, что Шифрин, просто понимаю, как это сделано.

— К артистам другого поколения перейдем. К Галкину пошли бы?

— Галкина я вижу — в отличие от его концертов. Их сейчас нет, тем более таких, чтобы мне сказать захотелось: «Знаешь, Максим, я хочу к тебе на концерт прийти». В Москве артистам-разговорникам выступать негде.

— Мы еще одного киевлянина из вашего жанра не назвали — Андрея Данилко...

— Ой, обожаю его, обожаю! Он сам себе пишет, замечательный парень, и артист такой хороший... был! Публика его на этот наркотик — на Сердючку поющую — подсадила, народу только гоцать, прыгать под его песни захотелось... У него потрясающие тексты были, он чудесно играл, но ему стало интересно другое — то, на чем заработать можно.

— Возврат, тем не менее, возможен?

— Безусловно, и я бы очень этого хотела. Его время наступило, Андрей, как мне кажется, мог бы всем фору дать, но, может, ему надо большое количество людей содержать? То, во всяком случае, что он сейчас делает, — это деньги...

«Жванецкий — отдельная планета, это так увлекательно — за ним наблюдать»

— Вы свою единицу измерения юмора придумали — жван. По-вашему, Жванецкий велик? Сегодня, с позиции времени...

— О да, это отдельная планета. Мне интересно, как он думает, как из непредвиденных ситуаций выкручивается, как зал завоевывает. Это так увлекательно — за ним наблюдать: Жванецкий ведь не только писатель — он шоумен...

— ...конечно...

— ...еще и какой, и мне его глаз интересен. Я, когда с ним в одном концерте участвую, нервничаю дико, но и он нервничает, Михал Михалыч очень уязвимый. Помню, в Юрмале мы выступали: он первым на сцену вышел — сам так захотел, и в тот момент проливной дождь пошел, а зал летний: крыша есть...

— ...а стены отсутствуют...

— Да, по бокам все открыто. Ливень разразился дикий! — Жванецкий говорить стал, а ничего не слышно: град по крыше бьет. Он так нервничал — я это видела, а мы еще с ним в одной гримерке сидели... Меня попросили: «Можно Жванецкий с тобой?». Я: «Конечно». Нам что-то вроде перегородки или занавески сделали, и вот один очень известный артист посюсюкать очень хотел — пришел и сказал: «Вы победили стихию — вы это понимаете?» — и развивать тему продолжил. Михал Михалыч ему: «Разве ты не понимаешь, что я тебя не слышу? Я тебя не слышу — я еще там». Человеку невдомек, что удачу-неудачу Жванецкий переживает остро, что он живой, — это не тот артист, который со сцены сходит и все забывает...

— Мэтр, гуру, но сомневающийся в себе постоянно, правда?

— Да, абсолютно! «Как прошло? Как?». У меня не спросит — Сташок есть, его директор и редактор Сташкевич, который всегда говорит «Гениально!». Я: «Как Жванецкий?». — «Потрясающе! Потрясающе! Потрясающе!».

Я же все вижу и понимаю, когда в концертах бываю... За ним наблюдать — радость и удовольствие, я разгадывать его хочу, а ты понимаешь, что это такое, когда столько лет разгадывать хочется? Мне хочется в записные книжки его заглянуть — мне интересно, как он мыслит, мне просто этот человек интересен. Ты вот спрашиваешь, пойду ли я на концерт Шифрина. Я Фиму знаю, а Жванецкого дальше хочу знать.

— Вопрос на засыпку: к Задорнову пошли бы?

— Да, с подвохом вопрос.

— Тем не менее он умница?

— Только не заставляй меня какие-то обтекаемые фразы сейчас говорить. Сказать «нет» не могу, сказать «да» — совру, а врать не хочу! Мишу я очень давно знаю, мы, наверное, друг другу не интересны. Он здорово подмечает, иногда спекулирует, на потребу дня играет, вкусам публики потакает... Успех у него безусловный — да, безусловный, но он же писатель...

— ...и шоумен...

— Да, шоумен и писатель. Когда-то его рассказы замечательны были, но я очень давно его не слышала, а то, что без конца на экране крутят, — одно и то же...

— Просто большая любовь к России мешает ему плохие рассказы писать...

— Я не в курсе, какая там любовь к России, но знаю, что вранье с этим русским языком, с какими-то изысканиями в истории есть, а люди заводятся, они этой игры хотят и сами начинают головоломки разгадывать, а я понимаю, что это обман. Я не могу сказать: «Нет!» — он зрительные залы собирает, у него огромное количество публики, которая его любит...

— ...а американцы — тупые...

— Тупые! Американцы (смеется) вообще тупые. Сейчас в Америке поколение ушло, которое на наши концерты бегало, их дети выросли, которым мы на фиг неинтересны. Они американцев и стендап-камеди смотрят, которые там популярны, они язык знают, и что мы им привезем? Какое им дело до того, что у нас тут творится?

— ...какая Рада...

— ...и кто рад...

— Многие ваши коллеги в беседах с глазу на глаз на большие проблемы с авторами сетуют...

— С чем?

— С авторами...

— Я думала, с сахаром — у всех диабет.

— У некоторых, очевидно, уровень сахара в крови по причине нехватки авторов повышается. Знаете, я несколько раз в совершенно неформальных, неформатных ситуациях вас видел, где заготовленного текста не было, и был восхищен, когда вы выдавали экспромты, от которых зал в восторг приходил и аплодисментами взрывался. Чтобы так шутить, нужно не только отменным чувством юмора обладать, но и тонким пониманием ситуации, ощущением грани, которую переступать нельзя: вот здесь это хорошо будет, а там — уже нет. Вы сами себе писать не пытаетесь?

— Нет. Жванецкий мне как-то сказал: «Кларка, ты так говоришь, так говоришь — ты должна сама сесть и писать», а я не могу. Чукча читатель, понимаешь? Я тексты могу править, могу что-то внутри них придумать, сама их «докручивать», а сесть и что-то связное сочинить или какому-то неживому существу наговорить — нет, не способна. Мне глаза нужны, и когда перед публикой я стою, что-то со мной происходит...

— Заводитесь?

— Не знаю. Иногда за кулисы прибегаю и допытываюсь: «Что я сказала? Почему они смеялись?». У меня в зале Коля сидит, который моим звукорежиссером более 20 ле работает. Спрашиваю его: «Ты хоть запомнил, что это было?».

— Ну, раз он звукорежиссер, пусть записывает...

— Он руками разводит: «Как жаль, что начало концерта не записал». Иногда спрашивает: «А с чего выступление начнется и чем закончится?», но первого слова, с которого начну, я никогда не знаю.

— Класс!

— Поэтому весь концерт за кулисами стою, слушаю, чтобы вступить, и все телевизионщики жалуются, что очень сложно снимать: мол, никогда не знаешь, с чего она начнет и чем закончит.

— Доля экспромта в ваших выступлениях велика?

— Конечно, какие-то придуманные вещи есть...

— ...заготовки...

— ...которые в каждом концерте присутствуют... Например, к зрителю обращаюсь: «Как вас зовут?». — «Толя!». Завтра этого Толи в зале не будет, какой-то другой придет, но я с публикой знакомлюсь, которая сейчас в зале сидит...

«Зритель мне прямым текстом: «Ты самая сиськатая, самая п...датая баба в мире!»

— Зрители когда-нибудь в тупик вас ставили? Были ситуации, когда вы просто руками разводили и, что говорить, не знали?

— Один чудовищный момент был — у меня этот концерт во Владивостоке (он тоже в цирке проходил) до сих пор перед глазами. Это в лихие 90-е случилось — у меня монолог был, когда я мужчину на пол укладывала...

— Да, я помню...

— И вот к залу обращаюсь: «Кто из мужчин ласковые слова мне сказать хочет?». Вдруг откуда-то из-под колосников этого цирка крик: «Я!» — какое-то такое существо выскакивает и на пол плюхается. Я ему еще сказать ничего не успела — он уже улегся (может, уже этот номер видел). Я не понимаю, что делать, а он мне (прости, запикаешь) прямым текстом «ласковые» слова произносит: «Ты самая сиськатая, самая п...датая баба в мире!», после чего встает и уходит.

— Ласковый!..

— А что после этого сказать? Я, например, не знаю...

— И все это слышат...

— Зал так ахнул: «А-а-а!» — и замер, а это конец концерта, и вдруг у меня откуда-то — я его делать не собиралась! — монолог всплыл. «Это я, — вздохнула, — человека спровоцировала, я виновата, не он. Просто к мужчинам я обратилась, а тот, кто сюда вышел, не мужчиной оказался. Если бы сейчас на дуэль вызывали, я бы перчатку ему бросила, он бы там так же, как и здесь, промахнулся, но и я промахнулась бы, потому что не знаю, как себя сейчас вести» — ну что-то такое несла...

И вдруг — ну как будто заготовка! — из зала мужик выходит. Я его до сих пор помню: в белоснежном костюме, бледно-салатовая рубашка, шейный платок повязан и в руках охапка цветов. Передо мной на колени становится и говорит: «Простите нас всех!». Зал вскочил. Дальше еще монолог был, что-то я говорила — и овации, овации, овации...

Самое интересное потом случилось. Мы того, кто едва концерт не сорвал, разыскивать стали и нашли — этот парень охранником какого-то местного бандюка оказался, и когда его прижали: «Как ты мог?», удивился: «А что я сказал?». — «Ты такие-то слова произнес...». — «Да. Ну и что?». Он даже не понял, что мог обидеть, потому что так со своими девушками разговаривал, это его язык.

Вот это соитие с залом в тот момент незабываемо, зрители мою растерянность видели — ничего же не скрыть: как есть, так есть... Я не могу соврать: «А-а-а, ничего не произошло» — произошло, причем на ваших глазах, и вот это самое главное было, что я много лет назад поняла: все на глазах публики происходит, сию минуту и сейчас...

— ...и все честно...

— Да.

Из книги Клары Новиковой «Моя история».

«Был уже поздний вечер, когда концерт в Нью-Йорке закончился — в тот год, в начале 90-х, мы с Фимой Шифриным в Штатах гастролировали, и на следующий день нам в Филадельфии выступать предстояло, но Нечаев, партнер нашего продюсера, нас на Брайтон в ресторан к некоему Лене, одесситу, повез. Когда мы вошли, музыканты уже инструменты свои зачехлили. Мы сели за столик, заказ сделали... Последние посетители на нас с Фимой посматривали, но ни с разговорами, ни с автографами никто не навязывался. Леня, этот хозяин, к нам подсел — таким милым человеком оказался, и вдруг картина: дверь ударом ноги распахивается, колокольчики динь-динь-динь, и пятеро входят. Впереди — маленький, черный как смоль и весь в коже.

Музыканты тут же, как застегивали свои чехлы, так и расстегнули, и Леня прошептал:

— Все, кошмар! Ребята, я вас умоляю, никуда не уходите, я вас умоляю.

А огромный, накачанный Нечаев, в прошлом хоккеист, подтвердил:

— Конец света!

Явно заискивая, Леня нас тому, что весь в коже, представил:

— Вот, это — наши гости. Это — Кларочка Новикова, тетя Соня из Одессы...

— А, из Москвы...

И с таким видом говорил, что того и гляди врежет сейчас, но...

— Блюдо клубники, — сказал, — шампанское, коньяк и по 200 долларов в конверт!

Так за счет хозяина распорядился, и клубники нам, хотя зима была, большое блюдо тут же принесли, и какой-то коньяк дорогой, и конверты с долларами. Жаль было Леню — он этому типу так безропотно угождал. «Пасет он, что ли, его ресторан», — подумала.

Тут музыка заиграла, и он воскликнул:

— Артисты, да? Танцевать!

Танцуем мы с Фимой ламбаду, и я его спрашиваю:

— Что это такое? И кто это такой?

— Э-э-э... мне не нравится. Э-э-э... я боюсь.

Я тоже понимала, что этого типа опасаться надо, но знать бы, до какой степени...

Когда за столик мы возвратились, Нечаев нас убеждать принялся:

— Все, что они попросят...

— Что значит — все, что попросят?

— Иди с ним танцевать.

Оркестр ламбаду вновь заиграл, и он действительно танцевать меня пригласил. Танцуем, он мне до подбородка, и на цепочке у него черные очки висят.

— Могу я очки померить? — спросила.

— Меряй.

— Мне идет?

— Класс!

— Могу считать, что вы мне их подарили?

Не сразу, но ответил:

— Бери.

А я сказала:

— Да Господи, я такое говно не ношу!

Так я веду себя, когда мне страшно — ва-банк играю.

Он в шоке, но танцевать продолжаем, а когда к столу подошли, спросила:

— Как зовут тебя?

— Кадик.

— Как? Гадик? Что за имя такое — Гадик?

— Кадик. Кадик, — он повторял, соображая, как себя с такой бабой вести, но когда за столом разгулялся, я поднялась:

— Все! Надоело! Я устала. Мы концерт отработали, рано утром нам в Филадельфию ехать, и я должна здесь тебя ублажать? Я спать хочу.

Нечаева перекосило, а я к выходу пошла. Фима тоже поднялся и уже впереди меня семенил.

Кадик же этот словно не заметил, что мы уходим, — по-прежнему со своими людьми выпивал, веселился...

Леня нас провожает, и в дверях мы ему эти конверты с долларами возвращаем. Сделали это незаметно, и он в свою очередь потихонечку, чтобы Кадик, не дай Бог, не увидел, смяв их, куда-то затыкивать стал.

Наконец, и Нечаев вышел. Мы в машину садимся, он торопит:

— Быстро! Быстро!

Едем по Брайтону, и он говорит:

— Вы не представляете, кто этот Кадик, — он и ножом ударить, и в спину выстрелить мог».

«При встрече Ельцин воскликнул: «Тетя Соня, какая вы молодая!»

— Вам и у президентов, и у политиков, и у банкиров, и у олигархов, и у бандитов выступать приходится — разные аудитории, разные люди...

— Иногда это одно и то же (смеется).

— Как женщина, звезда должна себя в таких ситуациях вести?

— Женщиной оставаться. «Ой, чего-то я в ваших делах не понимаю, я, может, дурочка»... Когда-то мною слова произнесены, которые в народ пошли: «Это какой же нужно быть дурой, чтобы все время хотеть умной казаться, и какой нужно быть умной, чтобы иногда дуру давать». Понимаешь, иногда...

— ...дуру включить надо...

— Не дуру — дурочку! Вот мы со Славой Полуниным у Юрия Роста в программе «Рэгтайм, или Разорванное время» на канале «Культура» были, и я ему говорю: «Слава, ты какую-то Академию дураков создал, но с ними и так все понятно: дурак — он и есть дурак, а давай клуб старых дур откроем. Смотри, сколько тут разновидностей: дуреха, дурында...

— ...дурепа...

— ...еще много кого вспомнить можно, и все они в старой дуре живут. Старая дура — это не какая-то недалекая тетка: это женщина, которая дуру включить не боится». Слава головой покачал: «С возрастом дурой уже быть нельзя». Можно!

Ты вот спросил, попадала ли я в нестандартные ситуации... А как же! В самые разные... Помню с Михаилом Сергеевичем Горбачевым случай — мы с ним в хороших отношениях, он человек великодушный и умный... Это День Победы в Кремле был, он президент Советского Союза еще, ветераны приглашены, и к ним в фойе все артисты, в концерте участвующие, выходили (там и Кобзон был, и Нани Брегвадзе — ну и я в этой компании). К нам президент подходит, со всеми здоровается, с ним Раиса Максимовна... Поравнявшись со мной, она сказала (поджимает губы): «Мы вас с Михал Сергеичем очень хорошо знаем. Спасибо!», а у меня спектакль «Соло для кровати со скрипом» был, и в нем — монолог капитанши, которая говорила: «Я познакомилась со своим капитаном в далеком южном колхозе — это я сделала из него капитана». То монолог Раисы Максимовны был, и она это знала, а тогда время наступило, когда такие вещи стали возможны... Ну, она очень умной и стильной женщиной была...

— Вы после этого эпизода перенервничали?

— Нет, я горда была: она поняла, что про нее, а тогда Москва бурлила... Раиса Максимовна в хореографическое училище пришла и какую-то девочку спросила: «Деточка, ты мальчик или девочка?», а у этой маленькой балерины, кстати, бантик на голове был! И еще: «Деточка, а что ты станцевать хочешь?». Та ответила, что в «Лебедином озере» танцевать мечтает. «Мы с Михал Сергеичем проследим». Как ты думаешь, девочка станцевала бы когда-нибудь в «Лебедином озере», если бы они за ней следили? Я всегда на стороне Раисы Максимовны была, всегда ее защищала, но она немножко, как мне казалось...

— ...перегибала...

— Все, больше об этом не хочу — ее уже нет, а он ее до сих пор очень любит.

— Любит, это правда...

— Я и с Ельциным встречалась — он воскликнул: «Тетя Соня, какая вы молодая!», потому что тетя Соня на сцену скрюченная выходит. И с Наиной Иосифовной я знакома...

(Окончание в следующем номере)

Александр НЕВЗОРОВ: «Россия должна набраться мужества и сказать: «Все было, б… зря — и Крым, и Донбасс!»

Александр НЕВЗОРОВ: «Россия должна набраться мужества и сказать: «Все было, б… зря — и Крым, и Донбасс!» Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «Донбасс — это уже пустой орех: угля там нет, газа нет, металлургические комплексы — груда металла»

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «Донбасс — это уже пустой орех: угля там нет, газа нет, металлургические комплексы — груда металла» Клара НОВИКОВА: «Вдовой я себя не называю, ни от чего не зарекаюсь... Иногда в зеркало на себя смотрю и думаю: да, еще вполне могла бы...»

Клара НОВИКОВА: «Вдовой я себя не называю, ни от чего не зарекаюсь... Иногда в зеркало на себя смотрю и думаю: да, еще вполне могла бы...» Исполнительный директор «Евровидения-2017» Павел ГРИЦАК: «30 миллионов евро, потраченные на «Евровидение», — абсолютная информационная утка, непонятно кем и с какой целью запущенная»

Исполнительный директор «Евровидения-2017» Павел ГРИЦАК: «30 миллионов евро, потраченные на «Евровидение», — абсолютная информационная утка, непонятно кем и с какой целью запущенная» Пусть те, кто хотят, спасают мир

Пусть те, кто хотят, спасают мир Рада молиться: в украинском парламенте подняли головы святоши

Рада молиться: в украинском парламенте подняли головы святоши Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги